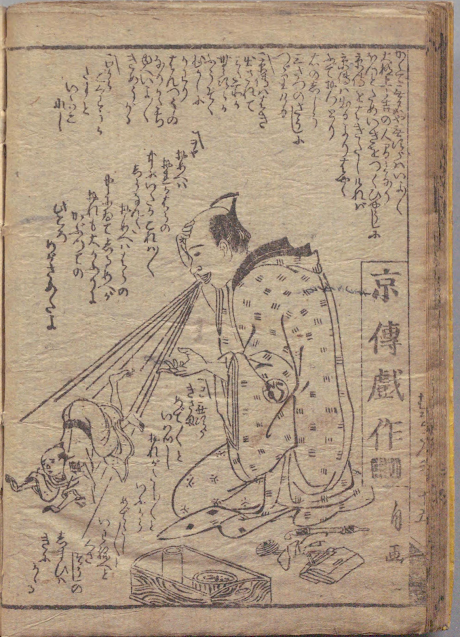

P29 国立国会図書館蔵

(読み)

「ヲヤ

おや

於めへハ

おめえは

於連可者らの

おれがはらの

中 尓い多可これハ\/

なかにいたかこれはこれは

志ら奈ん多

しらなんだ

於めへハ者らの

おめえははらの

中 尓ゐて志るめへ可゛

なかにいてしるめえが

おれも大 可ふり尓

おれもおおかぶりに

かぶ川ての

かぶっての

此 ころ

このころ

め可゛さめ多よ

めが さめたよ

「コレ無次郎 可

これむじろうが

きさ満

きさま

めで\/と

めでめでと

いハ川し

いわっし

於れ可゛多し\/と

おれが たしたしと

いふ可ら

いうから

めで多し

めでたし

\/ と

めでたしと

い王袮へと

いわねえと

くさそうしの

くさそうしの

志まひハ

しまいは

き尓可ゝる

きにかかる

京 伝 戯作 ㊞ 自画

きょうでんげさく じが

(大意)

「おや、おめえへは、おれの腹の中にいたのか。これはこれはしらなんだ。おめえは腹の中にいてしるめえが、おれはしくじったもしくじった。このごろやっと目がさめたよ。

「これ無次郎、きさまめでめでと言え。おれはたしたしと言うから。めでたしめでたしと言わねえと草双紙はおわらねえんだ、気にかかるじゃねえか。

京伝戯作㊞ 自画

(補足)

「大可ふり尓かぶ川ての」、『おおかぶり おほ― 【大かぶり】

〔「かぶる」は芝居関係者の隠語「毛氈(もうせん)をかぶる」の略で,失策の意〕

大失敗。おおしくじり。「知れると―さ」〈洒落本・古契三娼〉』

変体仮名「女」(め)がたくさん出てきています。それらどれも「め」ではなく「女」のほうに近いようにみえます。

映画「ミクロの決死圏」では最後、涙と一緒に体から脱出したとおもいましたが、京伝、無次郎がため息で脱出とは幸せでありました。めでたしめでたし。おしまい。