P29 国文学研究資料館蔵

(読み)

そのゝち

そののち

ふう婦ハ

ふうふは

こゝろを

こころを

あら多め

あらため

王可やへ

わがやへ

可ゑりハ

かえりは

かへつ多れど

かえったれど

金 で

かねで

ゐ

い

どころの

どころの

奈き

なき

本ど

ほど

めで

めで

多く

たく

む可ふ

むかう

者るの

はるの

者るい

はるい

志由こうも

しゅこうも

御王らひ

おわらい

くさそうしと

くさそうしと

御者つ可しく

おはずかしく

唐 来 参 和印

とうらいさんな印

千代女 画

ちよじょが

(大意)

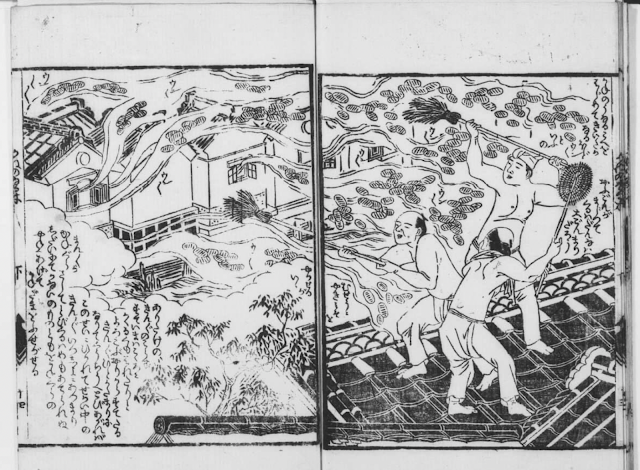

そののち、夫婦は心をあらためわが家や帰るには帰ったのだけれど、金で居所のない程でありました。めでたく迎える春の春い(悪いのひっかけ)趣向もお笑い草双紙とお恥ずかしく。

唐来参和印

千代女画

(補足)

金との縁に心乱れ、あらん限りの散財を試みるもかえって財を爆富みさせてしまい、そんなわが運命を受け入れた萬々と妻、万両箱の隙間に体育座りする萬々の顔はどこかすっきりした表情に。

絵師も万両箱を整然と並べ積み重ね、夫婦の心のありようを上手に描きしめくくっています。