P.11

(読み)

本と奈くく王ん尓んして

ほどなくかい にんして

つ起みち多満のやう奈る

つきみちたまのようなる

おとこの子をうミ多る

おとこのこをうみたる

くら(太郎)のよろこび大 可多

くら のよろこびおおかた

奈ら須゛奈を可須゛太郎

ならず なをかず たろう

と奈づけ

となずけ

ての

ての

うち

うち

の多満

のたま

ちやう阿い

ちょうあい

奈し日可つ

なしひかず

も多ち个連ハ

もたちければ

ミやまゐりとて8

みやまいりとて

8

王子 い奈りより

おうじいなりより

つ満こひへさん

つまごいへさん

个い奈し

けいなし

むし

むし

ふう

ふう

し

じ

奈ど

など

して

して

[次へ]

(大意)

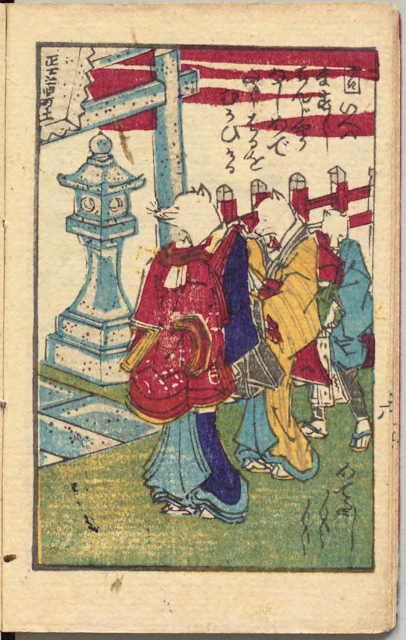

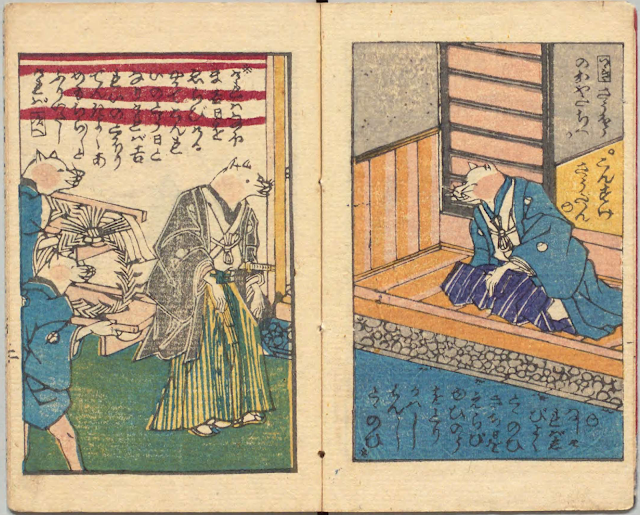

ほどなく懐妊して、

月も満ち珠(たま)のような男のが生まれました。

くらの喜びようは大変なものでした。

名を一太郎(かずたろう)と名付け、

手のうちの珠を寵愛しました。

日が経ち宮参りのために、

王子稲荷より妻恋神社に参詣し、

虫封じ(むしふうじ)などをしました。

(補足)

わからないところが多く、そのようなときは音読を繰り返します。

おけげでなんとか大意の文章で意味も通じているはずですが、フィクションの可能性も否定できません。心配・・・

「く王ん尓ん」(かいにん)、ここだけ抜き出して何と読むかとなったら、堪忍(かんにん)などとも読めてしまうので、悩んだかも。話の内容と絵からして懐妊しかありません。

「大可多奈なし」(大方無し)、はなはだしい。並大抵ではない。

「可須゛太郎」(かずたろう)、初めての珠のような男の子なので「一太郎」としたのでしょう。

「てのうちの多満」、「手のうちの珠」としましたが、違うかも・・・

「ちやう阿い」、結構悩みました、夜もうなされるくらい・・・。前後を含めて音読を繰り返し、はたとひらめきました。そういえば「寵愛」という言葉があった。

「日可つ」、この部分が「日うら」と見えてしまって、そうなると意味がサッパリです。

赤ちゃんが誕生して宮参りに行けるようになったのだから、日にちが経っているということなので、

これまた、あっそうかと「ひかず」と理解した次第。

「王子稲荷神社」も「妻恋神社」も江戸時代から有名でした。広重が王子稲荷神社の浮世絵をたくさん描いています。

最後にわからなかったのがここです。

ベッドに入ってからも何と読むのかと悩みつつ寝入り、朝目覚めてからは最初にここの文字が浮かぶ始末。「む」の次がかすれていてわからないのですが、何遍も前後で似たようなところがないものかと探したら、すぐ右上隣に「奈し」とあるではないですか、この「し」もかすれている。しかし文章の最後なので勢いで「参詣なし」と読めてしまいます。なのでこの箇所は「なし」としました。

その次の「事」にみえるところ、これも困った。上級者は当たり前のようにスラスラ読んでしまうでしょう。わたしのような初心者はいちいちつかえてしまうのです。「ふう」か「ふか」とも読めるなと気づいて、わからないところをつないでみると「むしふうし」となります。

何度かその音を繰り返し、宮参りで神社に参詣したら何かしらのお願いことを祈るものです、「むしふうじ」とひらめきました。うん、ちゃんと意味が通じる。めでたしめでたし。

P10P11見開き。

頁をまたいで、旦那さんのお尻部分の着物の色を忘れてしまいました。頁をまたぐと別刷りの木版になるのでミスが目立つ箇所です。背景の薄藍色も異なってます。

左端の女将さんはお店にも出ていたのでしょうか。前掛けをしてます。着物はやはり引きずってます。

わからないところだらけでしたが、なんとか全部意味の通った大意ができてひと仕事した気分。

よかったよかった。