P13

(読み)

つゞらをあけ

つづらをあけ

れバ奈可より

ればなかより

いろ\/奈者゛けものいてゞ

いろいろなば けものいてで

者ゝアを

ばばあを

さん\゛/尓

さんざ んに

くるしめ

くるしめ

多り

たり

めで

めで

多し\/ \/

たしめでたしめでたし

御届明治十九年九月廿九日

馬喰町二丁目十四番地

編輯兼出版人 綱島亀吉

定價弐銭

(大意)

葛籠をあけると

中より

いろいろな化け物が出てきて

ババアを散々に苦しめました。

めでたしめでたしめでたし

以下略

(補足)

「いてゞ」、「いでて」の意味でしょうけど、次行の「ばばあ」を「者ゝア」と記すことは頻繁にあるので大したことではないのでしょう。

地面の三色は境界がはっきり摺られてますが空の紺と水色はボカシが入ってます。描き分けているところが職人らしい。

P12P13見開き

縄の蛇の顔は漫画チックでかわいらしい。どの化け物もどこかひょうきんです。

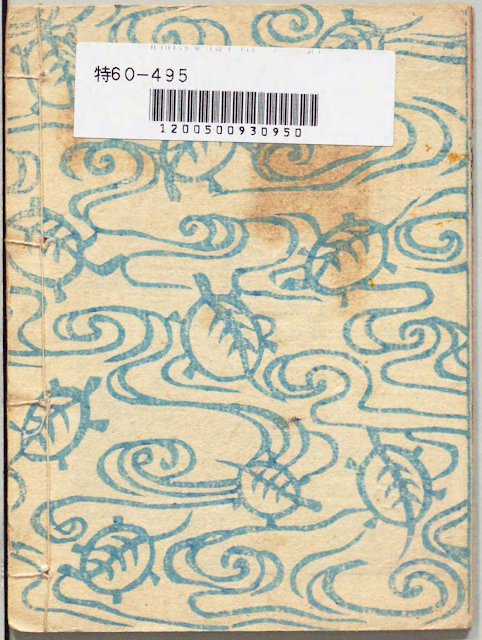

裏表紙

出版人の名前が亀吉なので亀を意匠にしたもの、でもそのまんま。そのまま風呂敷の柄になります。