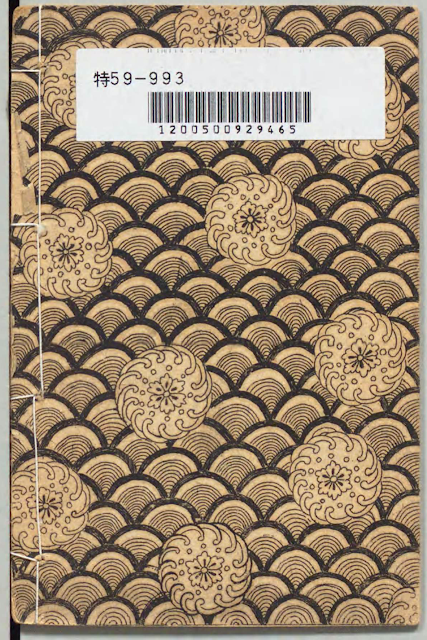

裏表紙 国立国会図書館蔵

(読み)

なし

(大意)

なし

(補足)

鱗(うろこ)模様にみえるのは、古くから日本の伝統的文様の青海波といわれるながれでしょう。ひとつひとつに年輪のような模様をいれていて、まさしく魚の鱗の年輪でその魚の年齢がわかるのとおなじになっています。

拡大してそれらを丹念にみくらべてみました。みなそれぞれことなっていてひとつずつ刻んでいることがわかります。他で本で同じものを何冊分か使うならまぁそれに見合う作業でしょうが、この定価3銭の豆本一冊にここまでの労力をかけるとは、彫りだしたらいい加減な仕事はできない職人のなせる心意気っていうものでしょうか。

丸い花のようなものも同様でひとつひとつがことなっているのですが、全体的な均衡は保っています。

現在では同じパターンの繰り返しは簡単に一つの図柄を複写していくらでも増やすことができます。この裏表紙のように似てはいますがひとつとして同じものがないというもので全体がまとめられている美しさはかけがえのないものであります。