P.1前半

(読み)

む可し\/ あるところ

むかしむかしあるところ

尓さるとか尓可゛阿り

にさるとかにが あり

し可゛あると起可尓可゛

しが あるときかにが

む春びを一 ツもつ天

むすびをひとつもって

ゐ多りしを本しくおも

いたりしをほしくおも

(大意)

昔々あるところに

猿と蟹がおりました。

あるとき蟹が

おにぎりを一つ持っているのを(見て)

猿は欲しくなり

(補足)

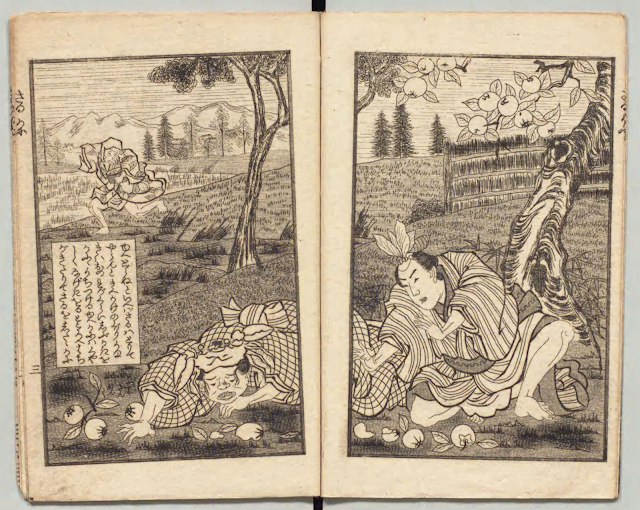

これでもかというほどに銅版摺りの威力を画面全体に見せつけています。木版でも熟練者ならばできましょうが同じ程度に仕上げるには何十倍もの労力と人手が必要なはずです。

蟹のいる川辺の雑草の線の細さ、川の石垣の石の肌ざわり感、猿の座っている草の一本一本の細かさ、猿の体毛が草の線とは異なるように細かく描かれています。猿のちゃんちゃんこの幾何学的模様もきれいです。

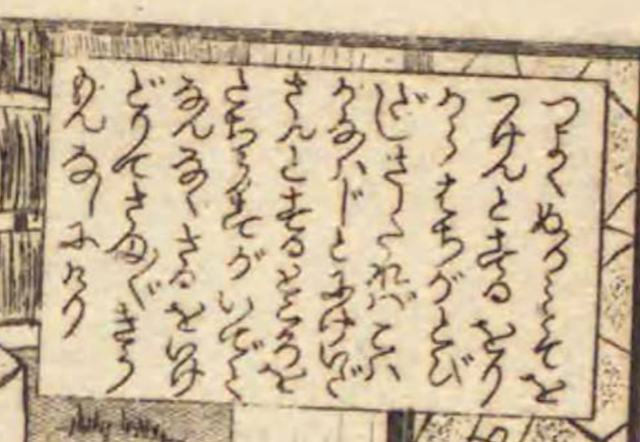

文章は木版のときは筆で描かれていたもの(毛筆)が、銅版ではペンのような先がとがった現代の鉛筆で書いたもの(硬筆)のようになっています。

毛筆では「と」と「こ」が似てましたが、硬筆では違いがはっきりわかります。

「ある」、「さる」、「多る」、「个る」など、ここにでてくるすべての「る」は上部がないか、上からの続きでなくなっているようにみえますが変体仮名「留」(る)です。

「か尓」、「可」ではなく平仮名「か」です。しかし次の行では「可尓」となってます。

「阿りし可゛」、ほかの行では平仮名「あ」なのになぜかここだけ変体仮名「阿」。

「む春び」、変体仮名「春」(す)が「十」+「て」のような形であることがよくわかります。

「もつ天」、「も」がわかりにくかもしれません。「し」のように上からきて最下部で左回りに斜め上へすすみ今度は右回りに下に流れていって次の文字につながります。「つ」の下は変体仮名「天」(て)。

「ゐ多りしを」、旧仮名「ゐ」(い)。

「本しくおもい」、変体仮名「本」(ほ)は「不」ににてます。