P20 国立国会図書館蔵

(読み)

ひてさとハ奈ん

ひでさとはなん

奈くまさ門 を

なくまさかどを

たいぢせしも

たいじせしも

あさくさく王ん於んの

あさくさか んのんの

里しやう奈りと

りしょうなりと

かのゝこ本う个ん

かののこほうけん

もとのぶ尓つ奈ぎ

もとのぶにつなぎ

馬 をゑ可ゝせ

うまをえがかせ

ゑまを

えまを

本うのう

ほうのう

する

する

又 将 門 可連いをハ

またまさかどがれいをば

かん多゛め うしんといふ

かんだ みょうじんという

そのころ可ん多゛に

そのころかんだ に

与奈\/七 与うの本しの

よなよなしちようのほしの

ひ可りを者奈せしハ

ひかりをはなせしは

此 将 門 の多満しゐ也

このまさかどのたましいなり

二冊 毛の尓

にさつものに

志由びよくこぢつけて

しゅびよくこじつけて

めて多し

めでたし

\/

めでたし

京 傳 作

きょうでんさく

哥 麿 門 人

うたまろもんじん

行 麿 画

ゆきまろが

(大意)

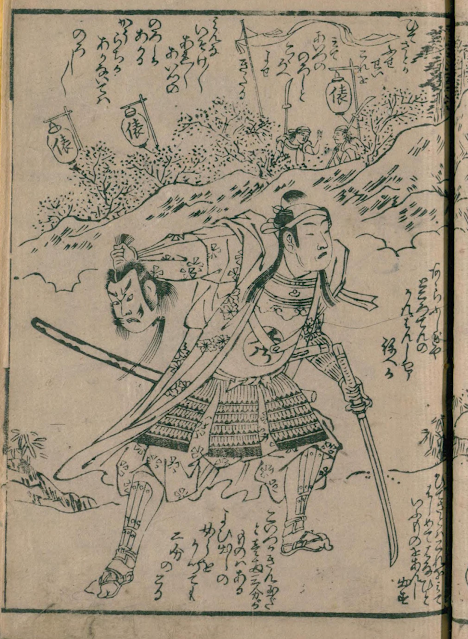

秀郷は難なく将門を退治したものの、浅草観音のおかげと狩野の古法眼元信につなぎ馬を描かせ、絵馬を奉納した。

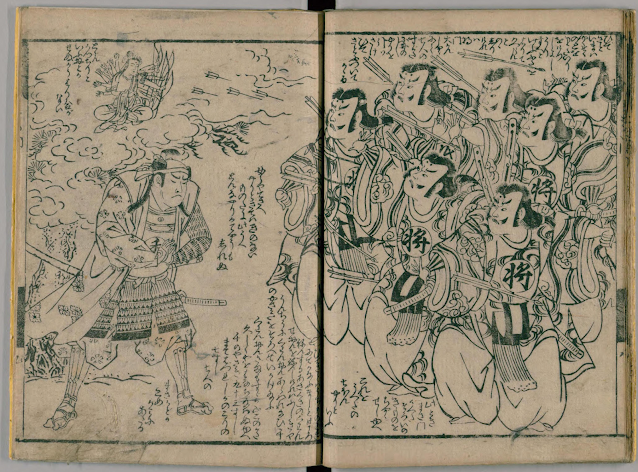

また、将門の霊を祀(まつ)ったのが神田明神というところである。その頃、神田に夜な夜な七曜の星の光を放つは、この将門の魂なのである。

二冊ものに、首尾よくなんとかまとめられて、めでたしめでたし。

京傳作

哥麿門人

行麿画

(補足)

「里しやう」、『りしょう ―しやう【利生】

〘仏〙 仏神が人々を救済し,悟りに導くこと。祈念などに応じて,利益(りやく)を与えること。また,その利益。仏の恵み』

「も」の変体仮名がここでは3種類かたちをかえてでてます「たいぢせしも」「もとのぶ」「二冊毛の尓」。

「馬」のくずし字は頻出で特徴的なのでしっかりおぼえます。

「かのゝこ本う个んもとのぶ」、狩野元信(1434~1530)。室町時代の御用絵師。狩野派の祖・狩野正信の子(長男または次男とされる)で、狩野派2代目。京都出身。幼名は四郎二郎、大炊助、越前守、さらに法眼に叙せられ、後世「古法眼」(こほうげん)と通称された。

「つ奈ぎ馬」、『つなぎうま【繫ぎ馬】② 家紋の一。杭(くい)につないだ馬の姿を図案化したもの』。将門の家紋。この紋は、先祖である平将門が天から授かった黒馬が暴れ去ろうとするところを家臣総出で繋ぎ止めたという伝説に由来する、ネットから拝借。

浅草観音堂の中に古法眼元信の筆と俗に伝える絵馬があって、古い時代のものであり、この馬が夜ごとに抜け出して草を食ったという伝説が『江戸名所図会』にのっている。それを奉納したのは秀郷であると、京伝がこじつけているとありました。

つなぎ馬の絵馬(法眼元信筆)を肩にかつぎ奉納しようとする秀郷、それまではずっと鎧姿でありましたが、熨斗目(のしめ)・麻裃の礼装で威儀をただしています。

右手が衣装に隠れてしまってますが扇を握っているようにも見えます。