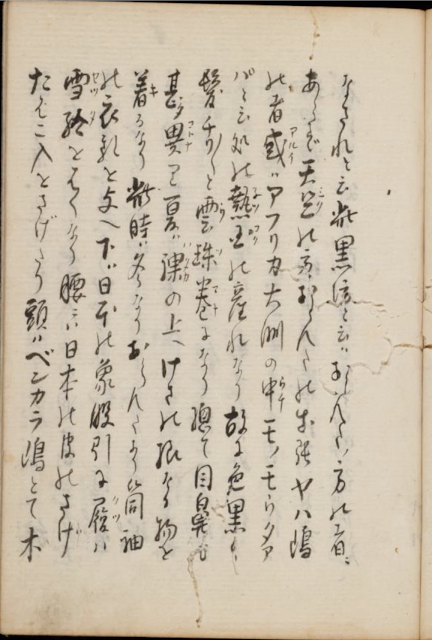

P67 東京国立博物館蔵

(読み)

なされと云 此 黒 坊 と云 ハおらん多ノ方 能者 ニ

なされというこのくろんぼうというはおらんだのほうのものに

あら春゛天竺(シク)能方 ノおらん多能出張 ヤハ嶋

あらず てん じく のほうのおらんだのでばりやはじま

能者 或(アルイ)ハアフリカ大 州 の中(ウチ)モノモウタア

のもの あるい はあふりかたいしゅうの うち ものもうたあ

バと云 処 能熱國(ネツコク)能産 れなり故 尓色 黒 く

ぱというところの ねつこく のうまれなりゆえにいろくろく

髪 チリ\/と雲珠巻(ウツマキ)尓なり總 て目鼻 も

かみちりちりと うずまき になりすべてめはなも

甚 タ異(コトナ)里夏 ハ裸(ハタカ)の上 ヘけさ能様 なる物 を

はなはだ ことな りなつは はだか のうえへけさのようなるものを

着(キ)るなり此 時 ハ冬 なりおらん多より筒 袖

き るなりこのときはふゆまりおらんだよりつつそで

能衣類 を与 ヘ下 ハ日本 能象 股 引 尓履(クツ)ハ

のいるいをあたへしたはにほんのぞうももひきに くつ は

雪駄(セツタ)を者くなり腰 ニハ日本 能皮 能さげ

せった をはくなりこしにはにほんのかわのさげ

た者こ入 をさげ多り頭 ハベンガラ嶋 とて木

たばこいれをさげたりあたまはべんがらじまとても

(大意)

略

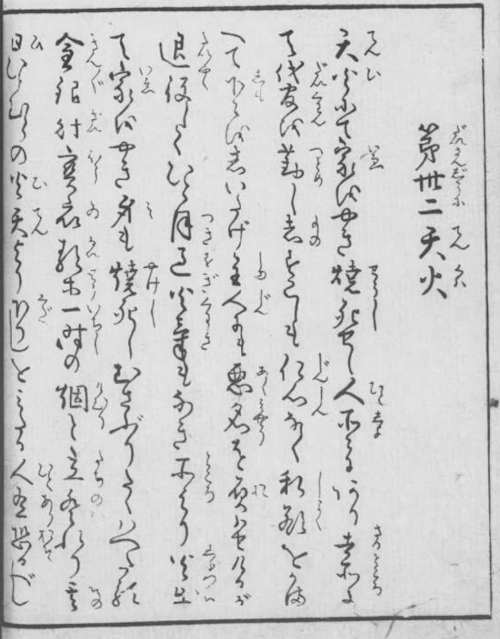

(補足)

「おらん多能出張」、『でばり【出張り】⑤ 出向いて仕事をする所。支店。「じやがたらのこんぱんやは,おらんだの―にござい」〈滑稽本・浮世床•初〉』

「ヤハ嶋」、ジャワ島。

「モノモウタアバ」、ウィキペディアによると『モノモタパ王国(Monomotapa)もしくはムタパ王国(Mutapa)は、王国の始まりは15世紀前半にさかのぼり、かつてアフリカ大陸の南東部に存在していた国家。南部アフリカのザンベジ川とリンポポ川の間に広がり、支配領域にはジンバブエ共和国とモザンビーク共和国の領土にあたる地域が含まれている』とあります。全く知らない王国名でした。

江漢の思い込みの強い口からでまかせかとおもいきや、実際にあった王国でした。

アフリカの国々が内戦もなく諸物産や交易を行い人的交流もできるようになるには、あとどれくらいの年月が必要となりましょうか。諸外国がこぞってアフリカの諸民族を征服し植民地として搾取しまくった爪痕はひどく深かったようで、それらのことを先頭にたって行った国々はまったくしらんぷりとひどいものです。

江漢さんの黒ん坊の観察は実に詳細です。ジロジロとなめるように見るというよりも絵描き独特のぱっぱっと眺めては描くような感じで見たのではないかとおもいます。