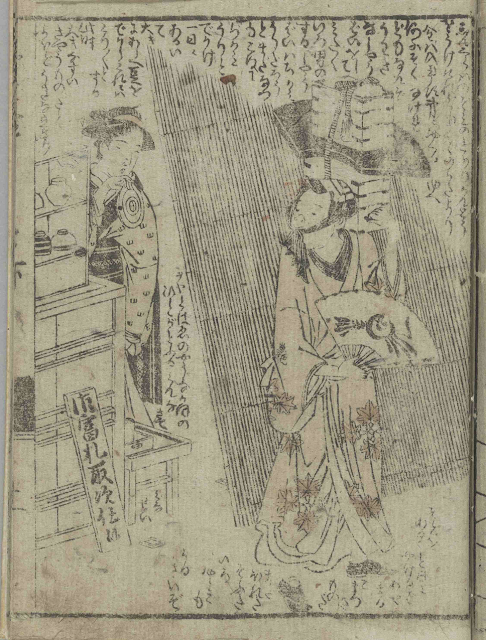

P28P29 東京都立中央図書館蔵

P28 個人蔵書

(読み)

仇 氣やゑん二郎

あだきやえんじろう

浮 名やうき奈

うきなやうきな

道 行 興 鮫 肌

きやう可゛さめ者多゛

みちゆききょうが さめはだ

〽朝(あし多)尓色(いろ)をして夕(ゆふべ)尓死(しす)とも可(可)なり

あした に いろ をして ゆうべ に しす とも か なり

とハさてもうハき奈ことの者ぞそれハろん

とはさてもうわきなことのはぞそれはろん

ごの可多いもじこれハふんごのや王ら可奈者多゛と

ごのかたいもしこれはぶんごのやわらかなはだ と

者多可のふ多りしてむ春びしひもをひとりして

はだかのふたりしてむずびしひもをひとりして

とくにと可れぬう多がひハふしんの土手のた可ミ可ら

とくにとかれぬうたがいはふしんのどてのたかみから

とんと於ち奈バ名や多ゝんどこの女 郎し由可志らミ

とんとおちなばなやたたんどこのじょろしゅがしらみ

(大意)

仇氣やゑん二郎(色男の艶二郎)

浮名やうき奈(色女のうきな)

道行興鮫肌

「朝に色をして夕に死すとも可なり」とは、ほんとに色恋にぴったりの言葉ではないか。あれは論語のおかたい文句であるが、これは豊後のやらかな、肌とはだかの二人でむすんだ紐を一人でとこうにもほどけずに、不審(普請)な泥棒が出た土手の上から川に落ちたら、どこの女郎かと評判になるだろう。

(補足)

この部分は、浄瑠璃の道行きの文をまねて、ほぼすべての行にたくさんのもじり(引っ掛け)をいれていて、ほとんどが参考資料のうけうりになります。説明されればう〜んなるほどと、わかったふりができますけど、当時の人でもすぐにわかったかどうかはどうなんでしょうねぇ。

道行心中を約束通りに止めることがかなわず、泥棒に身ぐるみ剥がされてしまい、そのおもいもよらぬ展開に興がさめ(鮫)、素っ裸にされて寒さで鳥肌になってしまった、というのが題名の意味です。

「朝(あし多)尓色(いろ)をして〜」、『朝に道を聞かば夕べに死すとも可なり

〔論語里仁〕人としての道を悟ることができれば,すぐに死んでも悔いはない』のもじり。

「ふんごのや王ら可奈多゛と者多可」、当時「河東上下、外記袴、半太羽織に義太股引、豊後かはいや丸裸」と評された軟弱な曲節。それをうけて「やわらかな肌とはだか」とした、とありましたが・・・。よくわからないので、もう少し調べました。

『其比の流行たとへに、土佐上下に外記袴、半太羽織に義太が股引、豊後可愛や丸裸かと皆人申けり、其比は土佐節、外記節、半太夫節、義太夫、豊後、何も流行たるものなり、(山田桂翁『宝暦現来集』天保二年(1831)自序)』

土佐(河東)節を上下〔かみしも〕姿に譬えると、外記節は羽織袴、半太夫節は羽織姿であるのに対し、義太夫節は半纏股引で、豊後節に至っては「丸裸か」だという。きっとこれですね。

「ふ多りしてむ春びしひもをひとりして」、伊勢物語三十七段(下紐)。

男から女への歌「我ならで下紐解くな朝顔の 夕影待たぬ花にはありとも」(私以外の人に、下紐を解かないで下さいよ、あなたが朝顔のように夕日を待たない、変わりやすい花であっても)、

女の返歌「ふたりして結びし紐をひとりして あひ見るまでは解かじとぞ思ふ」(二人で一緒に結んだ紐ですから、私一人では、あなたとお逢いするまでは、決して解くつもりは、ないと思っています)

高校の古文でこのようなのを学びたかったな。

「とんと於ち奈バ名や多ゝん」、 河東節松の内『とんと落ちなば名や立たん、どこの女郎衆の下紐を結ぶの神の下心』とあるのをつかっている、とありました。

わずか五、六行の文なのに、補足はその何倍にもなってしまいました。

さてまだだ続きます。