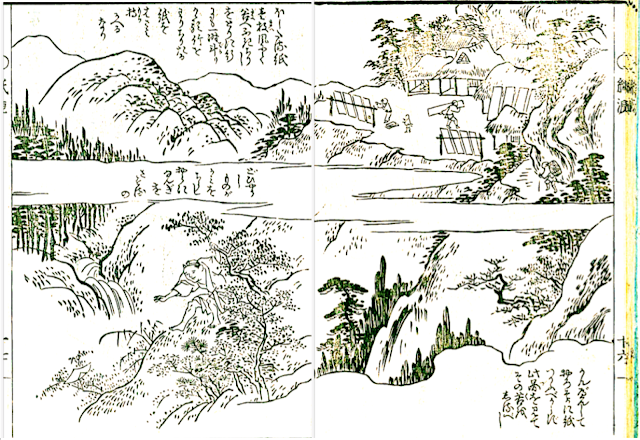

P.38 石州高角 正一位人丸大明神社圖

(読み)

石 州 高 角 正 一 位人 丸 大 明 神 社 圖

せきしゅうたかつの しょういちいひとまるだいみょうじんじゃづ

吹 上 濱 湖水

ふきあげはま こすい

くまの松 高 津川 た可つの 長 門可い道

くまのまつ たかつがわ たかつの ながとかいどう

中 の嶋 社 家

なかのしま しゃけ

高 角 町 渡 し場

たかつのまち わたしば

(大意)

地図の地名等なので省略します。

(補足)

見出しの「高角」の「高」は「髙」(はしごだか)ですが、

「高津川」、「高角町」では「亠」+「る」のようになってます。

「中の嶋」、「嶋」のくずし字の山偏は「W」のような感じです。

「高角」の読み方が迷いますが、中段に「た可つの」とありました。

「長門可い道」、「道」のくずし字は特徴的です。

最後の地図絵図で、最初にあった「人麻呂の像」から、紙漉重宝記の締めを飾るにふさわしい「人丸大明神社」に戻ってきました。

この頁と次頁はつながっていて、絵師は紙一杯に絵筆をふるっています。

吹上浜の帆の上に広がる狭い空だけを余白として、描き込めるもの何でも、描き残しがないよう

悔いを残さず細かく細かく描いています。米粒のような人も町人・武士・荷を運ぶ人・旅人とわかります。

「くまの松」が大きく立派です。その前を流れる「高津川」は次頁の山間から流れ、蛇行して「吹上濱」の河口へと向かっています。

前頁の「濱出し」はこの「吹上濱」まで運んでいたのでしょう。

下部には民家が密集して賑わっている村であることがわかります。

川が賑わっている街のすぐ側を流れているのに橋がありません。

よく見ると一番下のところに「渡し場」がありました。