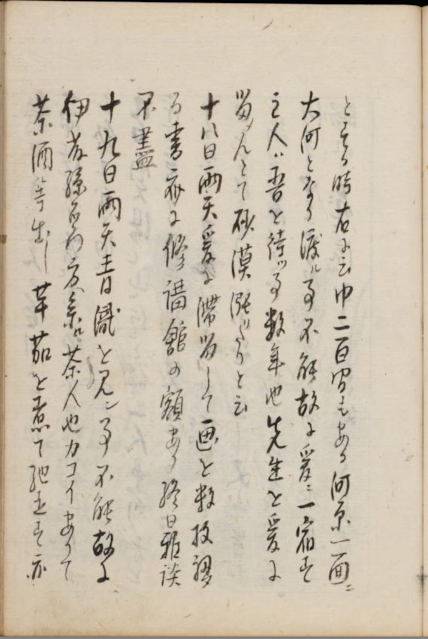

P23 東京国立博物館蔵

(読み)

と春る時 右 尓云 巾 二百 間 もある河原 一 面 ニ

とするときみぎにいうはばにひゃっけんもあるかわらいちめんに

大 河となり渡 ル事 不能 故 尓爰 ニ一 宿 春

たいがとなりわたることあたわずゆえにここにいっしゅくす

主 人 ハ吾 を待ツ事 数 年 也 先 生 を爰 尓畄 メんとて砂漠 漲

しゅじんはわれをまつことすうねんなりせんせいをここにとどめんとてさばくみなぎ

リ多りと云

りたりという

十 八 日 雨天 爰 尓滞 留 して画を数 枚 認 メ

じゅうはちにちうてんここにたいりゅうしてえをすうまいしたため

る書 斎 尓修 講 館 の額 あり終 日 雅談

るしょさいにしゅうこうかんのがくありしゅうじつがだん

不盡

つきず

十 九日 雨天 青 瀧 を見ン事 不能 故 尓

じゅうくにちうてんせいりゅうをみんことあたわずゆえに

伊藤 孫 右衛門方 ヘ参 ル茶 人 也 カコイありて

いとうまごえもんかたへまいるちゃじんなりかこいありて

茶 酒 等 出し芋 茄 を煮て馳走 春亦

さけちゃとうだしいもなすびをにてちそうすまた

(大意)

略

(補足)

「二百間」、一間は約1.818メートルなので363.6mとなるが、山奥でこんなに川幅のある大河があるだろうか?二十間ならわかるのですけど。

「十八日」、天明8年七月十八日。1788年8月19日。

「修講館」、久保幸助の家塾。

「雅談」、雑談かとおもって雑のくずし字を調べると、違ってました。この熟語は知りませんでした。

0 件のコメント:

コメントを投稿