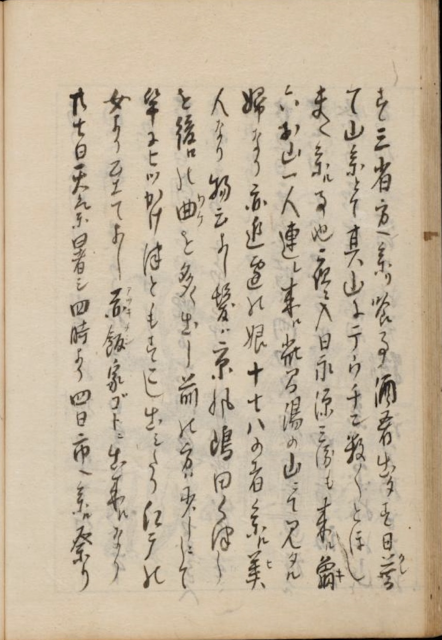

P38 東京国立博物館蔵

(読み)

春三 省 方 ヘ参 リ喰 事酒 肴 出タ春日暮(クレ)

けんぶつすさんせいかたへまいりしょくじしゅこうでだすひ くれ

て山 参 とて其 山 尓テ ウチン数 \/とほし

てやままいりとてそのやまにちょうちんかずかずとぼし

夫 ヘ参 ル事 也 夜 ニ入 日永 源 兵衛も来 ル亀(キ)

それへまいることなりよるにはいりひながげんべえもきたる き

六 お山 一 人連レ来 ル此 間 湯の山 ニて見タル

ろくおやまひとりつれきたるこのあいだゆのやまにてみたる

婦 なり亦 近 邊 能娘 十 七 八 の者 参 ル美(ヒ)

おんななりまたきんぺんのむすめじゅうしちはちのものまいる び

人 なり物 云 よし髪 ハ京 風 嶋 田く津し

じんなりものいいよしかみはきょうふうしまだくずし

を後 ロ能曲(ワケ)を多 く出し前 能方 ハ少 しニして

をうしろの わげ をおおくだしまえのほうはすこしにして

竿 尓ヒツかけ津と毛春こし出シ多り江戸能

こうがいにひっかけつともすこしだしたりえどの

女 より至 てよし赤(アツキ)飯(メシ)家ゴトニ出来 ルなり

おんなよりいたってよし あずき めし いえごとにできるなり

廿 七 日 天 氣暑 シ四時より四 日市 へ参 ル祭 り

にじゅうしちにちてんきあつしよじよりよっかいちへまいるまつり

(大意)

略

(補足)

「三省」、久保幸助のことか。

「竿」、「笄(こうがい)」の誤字。『こうがい かう―【笄】〔「髪搔(かみかき)」の転〕① 髪を整えるための道具。毛筋を立てたり,頭のかゆいところをかいたりするための,箸に似た細長いもの。男女ともに用いた。象牙・銀などで作る。

② 江戸時代の女性用髪飾りの一。髷(まげ)などに挿す。金・銀・鼈甲(べつこう)・水晶・瑪瑙(めのう)などで作る』

「つと」、『つと 【髱】→たぼ(髱)に同じ』『たぼ【髱】

① 日本髪で,後方に張り出た部分。たぼがみ。たぶ。つと。

② 若い婦人。「いい―でもあつたら,此むすこをだしぬくめえよ」〈滑稽本・東海道中膝栗毛•初〉』

「廿七日」、天明8年七月廿七日。1788年8月28日。

「四時」、午前十時。

絵師だからなのか、女好きだからなのか、婦人や娘たちを入念に観察しています。しかしながら、日常の文化風俗の観察結果でもあります。

0 件のコメント:

コメントを投稿