P39 東京国立博物館蔵

(読み)

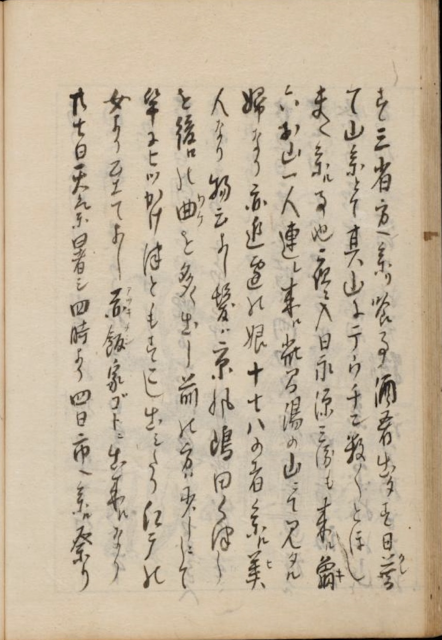

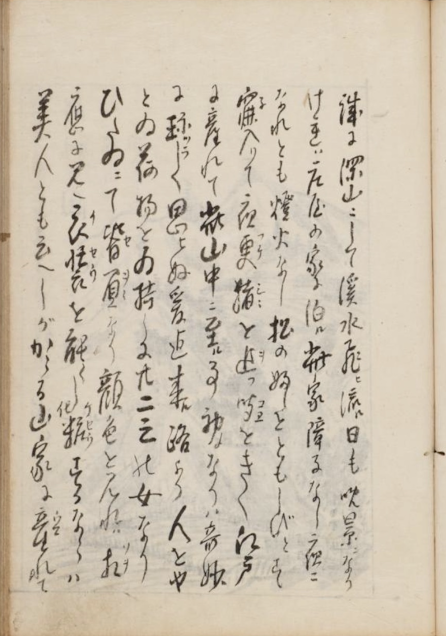

見 物 所 々 散 歩して其 所 能風 俗 を見ル尓

けんぶつところどころさんぽしてそのところのふうぞくをみるに

婦人 總 て越 後縮 ミ次 ハさらし呂(ロ)ハさら尓なし

ふじんすべてえちごちじみつぎはさらし ろ はさらになし

宮 参 リ春る婦人 呂(ロ)ニて綿 帽 子の如 ク之 を

みやまいりするふじん ろ にてわたぼうしのごとくこれを

戴(イタ々)く町 数 五六 町 四方 也 江戸より暖 氣

いただ くちょうすうごろくちょうしほうなりえどよりだんき

地面 も砂 地ニして雨 ヤムと忽 チ草 履ニテ

じめんもすなちにしてあめやむとたちまちぞうりにて

よろし江戸能様 尓ぬかる事 なし蚊

よろしえどのようにぬかることなしか

多 くして蚊甚 タ大 キし

おおくしてかはなはだおおきし

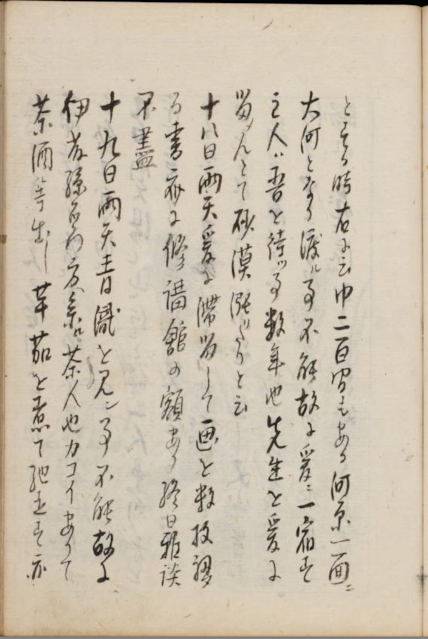

廿 八 日 天 氣少 々 曇 ル晩 方 雨 雷 も少 々 なる

にじゅうはちにちてんきしょうしょうくもるばんがたあめかみなりもしょうしょうなる

八 部山 眺 望 能冨士大 横 物 出来ル

はちべさんちょうぼうのふじおおよこものできる

福 禄 寿 の画三 省 ニ贈 ル

ふくろくじゅのえさんせいにおくる

(大意)

略

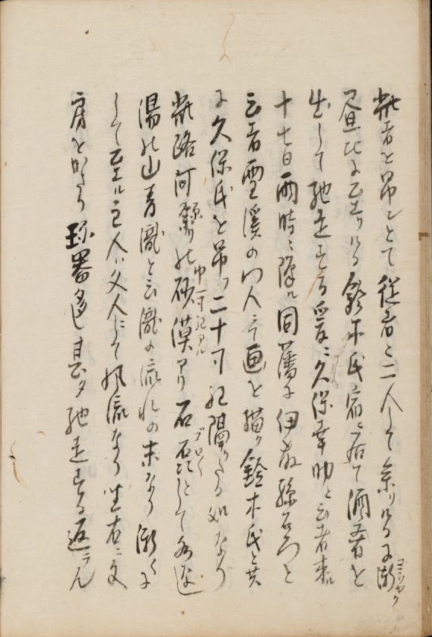

(補足)

「呂」、『ろ【絽】からみ織りの一種。たて糸とよこ糸をからませて透き目を作った絹織物。涼感があり,盛夏用。絽織り』。同じ夏の着物に『しゃ【紗】生糸を用いた搦(から)み織りの一。二本のたて糸がよこ糸一本ごとにからみ合う織物。織り目が粗く,薄くて軽い。夏の衣服地とする。うすぎぬ。うすもの。紗織り』があります。

「江戸能様尓ぬかる事なし」、江戸はもともと湿地であったし、埋立地が多かったので、どこでもぬかるみがひどかったといわれています。

「廿八日」、天明8年七月廿八日。1788年8月29日。

「八部山眺望能冨士」は江漢西遊日記一にあった画ですが、ほぼこれと同じだったでしょうか。

道中せっせと請われるままに筆を振るって路銀を稼いでいます。