P29 東京国立博物館蔵

(読み)

結メして其 節 能懇 意なり故 ニ爰 ニ至 ル

つめしてそのせつのこんいなりゆえにここにいたる

三 日曇 て後 天 氣画二三 紙描(カク)夫 ヨリ

みっかくもりてのちてんきえにさんし かく それより

同 藩 の者 能処 ヘ参 酒 肴 を出春宿

どうはんのもののところへまいるしゅこうをだすやど

ヨリ六 月 十 九日 出の状 を見ル

よりろくがつじゅうくにちでのじょうをみる

四 日天 氣甚 タ暑 シ衛守 と云 人 織 部

よっかてんきはなはだあつしえもりというひとおりべ

と二 人太夫(カロウ)なり爰 ニ至 ル尓酒 肴 ヲ出シ

とふたり かろう なりここにいたるにしゅこうをだし

話 ス此 家 城 内 ニて至 て古 シ昔 シ麻 野

はなすこのいえじょうないにていたってふるしむかしあさの

家能時 の小野氏の屋しきと云 亦 大 石

けのときのおのしのやしきというまたおおいし

氏能屋しき趾 アリ之 ハ焼 て門 能ミ残 ル

しのやしきあとありこれはやけてもんのみのこる

瓦 を見ル尓二 ツ巴 アリ城 ハ一 方 ハ海 をか多

かわらをみるにふたつどもえありしろはいっぽうはうみをかた

(大意)

略

(補足)

「江戸結メ」、江戸詰メ。

「三日」、天明8年九月三日。1788年10月2日。

「麻野家」、浅野家。

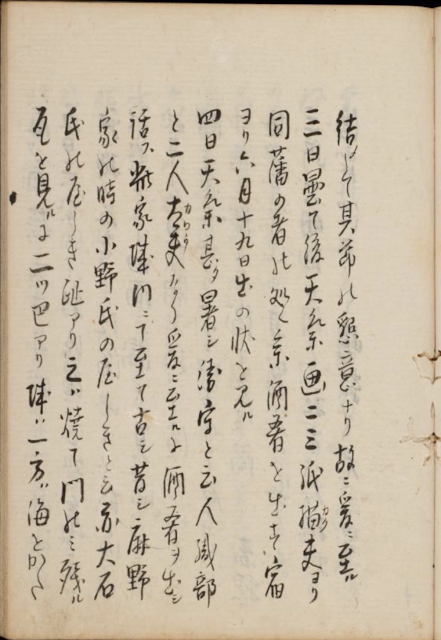

「大石氏能屋しき趾アリ之ハ焼て門能ミ残ル」、画像は20190126 あこう路地さんぽ(旧城下町地区)資料より、

『浅野内匠頭の刃傷事件の際、その知らせを持って早かごで駆けつけた早水藤左衛門、萱野三平が叩いたと言われています。

享保14年(1729)、建物の大半が火災に遭いましたが、長屋門だけが焼失をまぬがれ、その後建て替え等を経て数少ない江戸時代建築として非常に価値が高く、現在も城内に残っています』。

門の瓦を拡大すると、二つ巴が確認できます。

赤穂浪士の討ち入りは元禄15年12月14日 (旧暦)(1703年1月30日)でしたので、江漢が訪れたときより、約85年前です。江漢さんのおじいさんぐらいの時代。まだ関係者や浪士の家族や親族がいたはずで、まだまだ生々しい出来事であったとおもいます。

0 件のコメント:

コメントを投稿