P8 個人蔵

(読み)

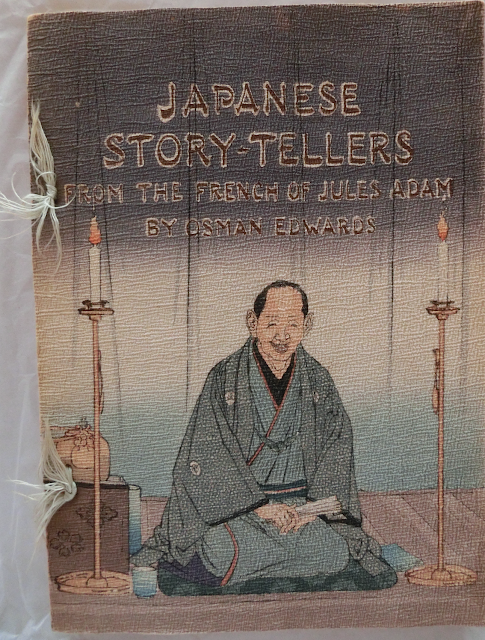

Here are functionaries with homely but

slightly haughty manners, worthy citizen of

the neighbourhood, accompanied by whole

families, and some of the populace as well,

-all waiting patiently for the entertainment

to begin, as they smoke diminutive pipes

and sip tea. It is very simple, this room,

like all Japanese rooms. At the further

end is a small platform, allotted to the

hanashika, and behind it the performers'

entrance, half-hidden by a costly curtain,

(大意)

ここには、親しげだがどこか高慢な感じの役人風の者もいれば、近所の善良な市民や家族全員を連れてる者、そして同じくいろいろな人々たちが、開演を辛抱強く、煙草をふかしたり、お茶をすすったりしながら待っているのである。この部屋は他の日本の部屋などと同じように、大変に簡素なつくりになっている。

奥まったところには、噺家のための小さな台があり、その後ろには演者たちのための出入り口があって、高価そうなのれんで半ば閉ざされています。

(補足)

前のページで煙草盆のわきにあるのを下足札としましたが、ここでは「〼五番」とあって、座る場所の札になっています。はて?(「〼」は枡記号(一升枡の形に斜め線)で、フォントでも定着しているようです)

床が薄緑になっているのは、畳のようで、それに座布団。大きめの急須と茶碗もあります。