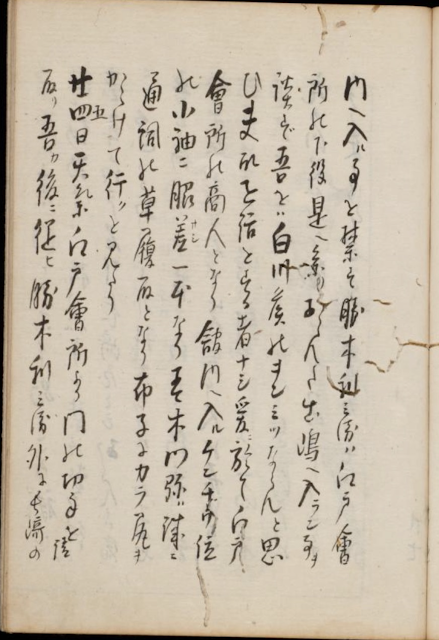

P59 東京国立博物館蔵

(読み)

内 ヘ入 ル事 を禁 春勝 木利兵衛ハ江戸會

ないへはいることをきんずかつきりへえはえどかい

所 能下 役 是 ヘ参 リおらん多出嶋 ヘ入 ラン事 ヲ

しょのしたやくこれへまいりおらんだでじまへはいらんことを

談 春゛吾 をハ白 川 侯 能ヲンミツならんと思

だんず われをばしらかわこうのおんみつならんとおも

ひ夫 故 世話を春る者 ナシ爰 ニ於 て白 戸

いそれゆえせわをするものなしここにおいてしらと

會 所 能商 人 となり館 内 ヘ入 ルケンチ ウ位

かいしょのしょうにんとなりかんないへはいるけんちゅうくらい

能小袖 ニ脇差(サシ)一 本 なり春 木門 弥ハ誠 ニ

のこそでにわき さし いっぽんなりはるきもんやはまことに

通 詞能草 履取 となり布 子尓カラ尻 ヲ

つうじのぞうりとりとなりぬのこにからしりを

からけて行クを見多り

からけてゆくをみたり

廿 四 (五 )日天 氣江戸會 所 より門 能切 手を請

にじゅうよっ(いつ)かてんきえどかいしょよりもんのきってをうけ

取り吾 カ後 ニ従 ヒ勝 木利兵衛外 尓長 崎 の

とりわれがあとにしたがいかちきりへえほかにながさきの

(大意)

略

(補足)

「白川侯」、松平定信のこと。江戸幕府8代将軍・徳川吉宗の孫。老中であった1787年から1793年まで寛政の改革を行った。

「世話」、変体仮名「世」(せ)の形はほとんど「を」で、すぐ右の行の「吾をハ」の「を」とおなじです。

「春木門弥」、「春」のくずし字が変体仮名「春」(す)とおなじで、「す」+「て」のようなかたち。一ヶ月とちょっと前(天明8年九月十五日。1788年10月14日)に、尾道を一緒に観光しています。

「ケンチウ」、『けんちゅう ―ちう【絹紬・繭紬】柞蚕糸(さくさんし)を経緯(たてよこ)に用いた薄地の平織物』。『さくさんし【柞蚕糸】柞蚕の繭からとった太い糸。やや褐色で光沢がある。この糸で織ったものを絹紬(けんちゆう)という』

「廿四(五)日」、天明8年10月25日。西暦1788年11月22日。

「商人となり館内ヘ入ルケンチウ位能小袖ニ脇差(サシ)一本なり」、数ページ先に画があります。

中央の商人風なのがきっと江漢さんでしょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿