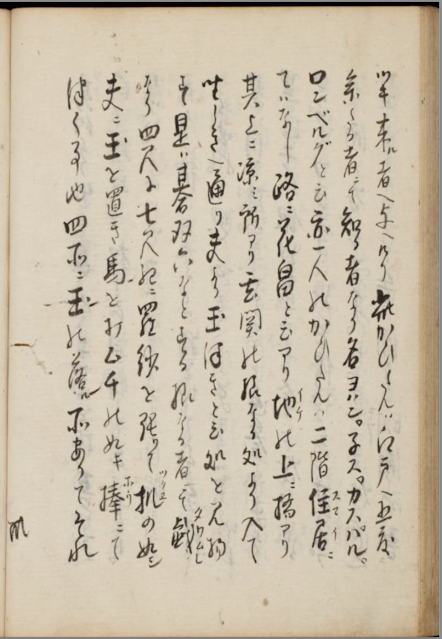

P5 東京国立博物館蔵

(読み)

能音 数 して山 \/尓小玉(コダマ)能響(ヒゝキ)亦稲(イナ)津ま

のおとあまたしてやまやまに こだま の ひびき また いな づま

能如 ク光 りて春ざまし石 火矢能音 も

のごとくひかりてすざましいしひやのおとも

段(タン)\/と遠 くなり个連ハ幸 作 申 ニハお

だん だんととおくなりければこうさくもうすにはお

らん多今 夜舩 を出シ多りと云フ東(トヲ)風 を

らんだこんやふねをだしたりという とお ふうを

待 て舩 を出春なり

まちてふねをだすなり

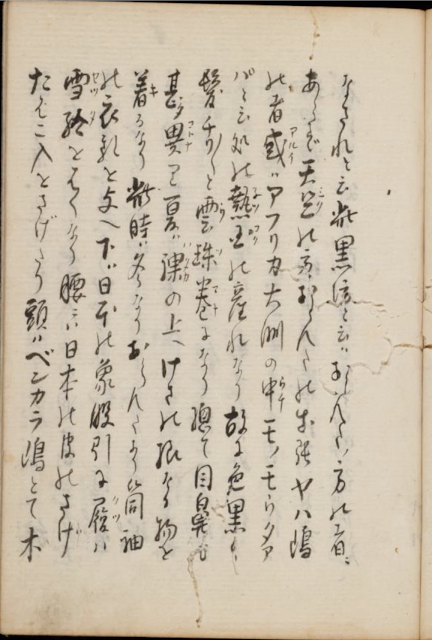

四 日雨天 是 まで稲 部半 蔵 方 ニ居ル明日

よっかうてんこれまでいなべはんぞうかたにおるあす

出 立 春ト偽 り幸 作 方 へ行 居ル平 戸屋しき

しゅったつすといつわりこうさくかたへゆきおるひらどやしき

畄主居江戸ニて知ル人 故 尓尋 ル畄主居(ルスイヤク)

るすいえどにてしるひとゆえにたずねる るすいやく

三平 治と云 人 申 ニハ在 所 用 舩 五六 日 中 ニ

さへいじというひともうすにはざいしょようふねごろくにちじゅうに

爰 もとへ来ル故 其 舩 ニ乗り平 戸へ渡 ル

ここもとへくるゆえそのふねにのりひらどへわたる

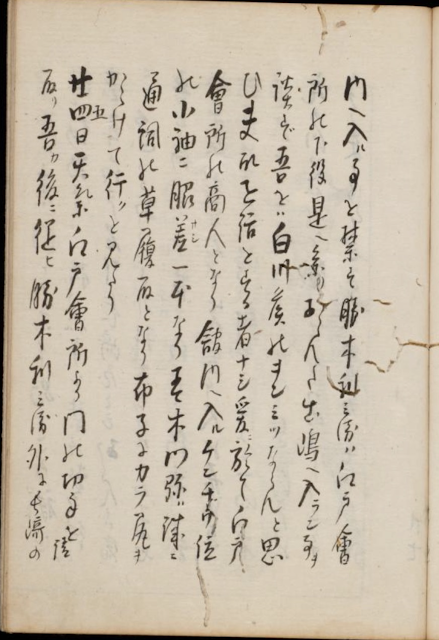

(大意)

略

(補足)

「小玉(コダマ)」、谺。

「段(タン) \/」、フリガナもなく、この二文字だけ読めと言われても、無理。

「四日」、天明8年11月4日。西暦1788年12月1日。

「行居ル」、「参」を書き直して「居」にしています。書き改めるほどの違いがあったのでしょうけど、どなかた説明してください。

いよいよ平戸へ、船の手配をし始めました。